读书笔记《看见》

柴静在书中采访周正龙华南虎事件,提到镇坪县从县领导到林业局、省林业厅在没有经过严格调查取证,就凭相信他们的”人“,而认定周正龙所说的华南虎确实存在。

柴静引用了蔡元培的一段话,来形象描绘这样荒唐背后的原因”这种缺乏科学精神的文化渗透在整个老大帝国,蔡元培评论过:自汉以后,虽亦思想家辈出,而其大旨不能出儒家之范围….我过从前无所谓科学,无所谓美术,唯用哲学以推测一切事物,往往各家悬想独断“

读到这段话,忽然感触特别深…

从我学画画开始吧,学人物素描时,老师教会我们的是”这有个点要加重,因为这不是骨头;这边要加重,这不是着力点“等等之类的,色彩也是类似”这里有光,要这样这样,这颜色应该配点这个色..“

在多次的”威逼利诱“之后,我们就跟狗狗一样,学会了依样画葫芦,画人物速写会在特定的位置加重笔,画色彩的时候会习惯性的用这个颜色和这个颜色搭配….

后来,要出门学习的时候,老师把他的传家宝给了我,是一本人体解刨书。再后来,出门学画,才发现了一本更加详细的解刨书,来自达芬奇的人体解剖书,据说是达芬奇买回来尸体,然后自己解刨,自己研究,他不是医生,他是艺术家、科学家!!!

再说后来学习了网页设计,很多学设计的都喜欢看别人的作品来模仿,这无可厚非,大家都是这样成长起来的。然后大学的老师,会丢一些书或是一些资料让大家去看,去学习。

一开始设计东西,基本都是靠感觉,嗯,这个好看,这个不好看…

后来发现国外出现了一种叫网页栅格系统的东西,就下面这个东西

他其实很简单,就把网页分成一定比例的格数,然后大家放东西的时候对其,那么整个网页就会看起来很整体,协调..

再说回那个”唯用哲学以推测一切事物,往往各家悬想独断“;

中国画讲究的是”感觉“,画出来的东西,你没办法用一个具体的去衡量,当然艺术价值确实不容忽视。但这面临了一个传承的问题(说的有点大),西方绘画,比如达芬奇,他知道在画人体的时候,人体是有结构的,他对人体进行解剖,研究出结构,肱二头肌、颧骨,人体的比例正常是怎样的…等等

用很数据化的形式告诉后代人,根据这样的比例、结构画出来的东西才会显得自然;而反观中国画,老师怎么教学生呢?更多的是练习再练习,比如运笔应该这样弯一下,那个地方应该这样一下,这种东西其实就跟老子说的”道可道,非常道“,讲出来的道就不是道了,需要自己去领悟,自己去悟道—这是多么虚的东西啊(ps.老子的东西我还是蛮喜欢的,最近也在看)

大画家鲁本斯生活的年代是1577年左右,当时正值明朝;我们可以去查,鲁本斯那个时代的绘画作品,都非常写实,而反观中国明朝,甚至清朝,还都是水墨风格。

可以去研究中国的绘画史,只有在近现代之后,中国才渐渐出现写实风格的绘画..

那天看到知乎上一篇文章:“为什么中国古代人物画总是看着不那么写实?”里面提到:

“一是因为中国画并不系统地运用透视术,整幅画面经常会有好几个灭点或者轴侧图像(家具大多是轴侧),造成不真实的感觉。

二是因为中国画对光影变化的表现是很主观的,而不是像西方古典科学客观地表现光感。画家根据自己的观察或想象,通过笔墨的浓淡来表达空间远近或者光影变化。”

为什么不系统?为什么很主观?

再看一下蔡元培说的“自汉以后,虽亦思想家辈出,而其大旨不能出儒家之范围….我过从前无所谓科学,无所谓美术,唯用哲学以推测一切事物,往往各家悬想独断”

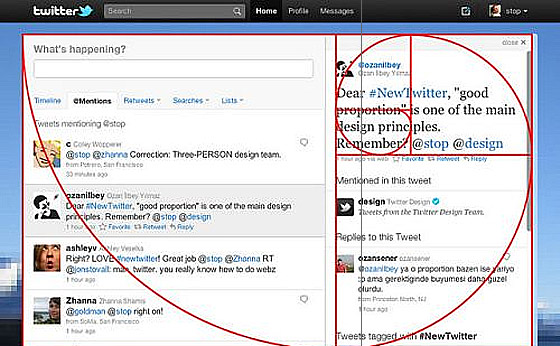

再说黄金分割..

黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性,蕴藏着丰富的美学价值,这一比值能够引起人们的美感,被认为是建筑和艺术中最理想的比例。(ps.黄金分割据说是中国人发现的)

画家们发现,按0.618:1来设计的比例,画出的画最优美,在达·芬奇的作品《维特鲁威人》、《蒙娜丽莎》、还有《最后的晚餐》中都运用了黄金分割。

这是著名的Twitter黄金风格设计稿..足见老外把艺术和理性结合多好。